ごあいさつ

山崎恒夫先生の後任として、平成29年度より群馬県地域リハビリテーション支援センター長を務めさせていただいております山路雄彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これまでに、群馬県地域リハビリテーション支援センターでは、(1)地域リハビリテーション広域支援センターへの協力、(2)地域連携の構築、(3)リハ専門職や関連職の地域リハビリテーション啓発活動、(4)地域リハビリテーション資源の調査・研究に努めて参りました。

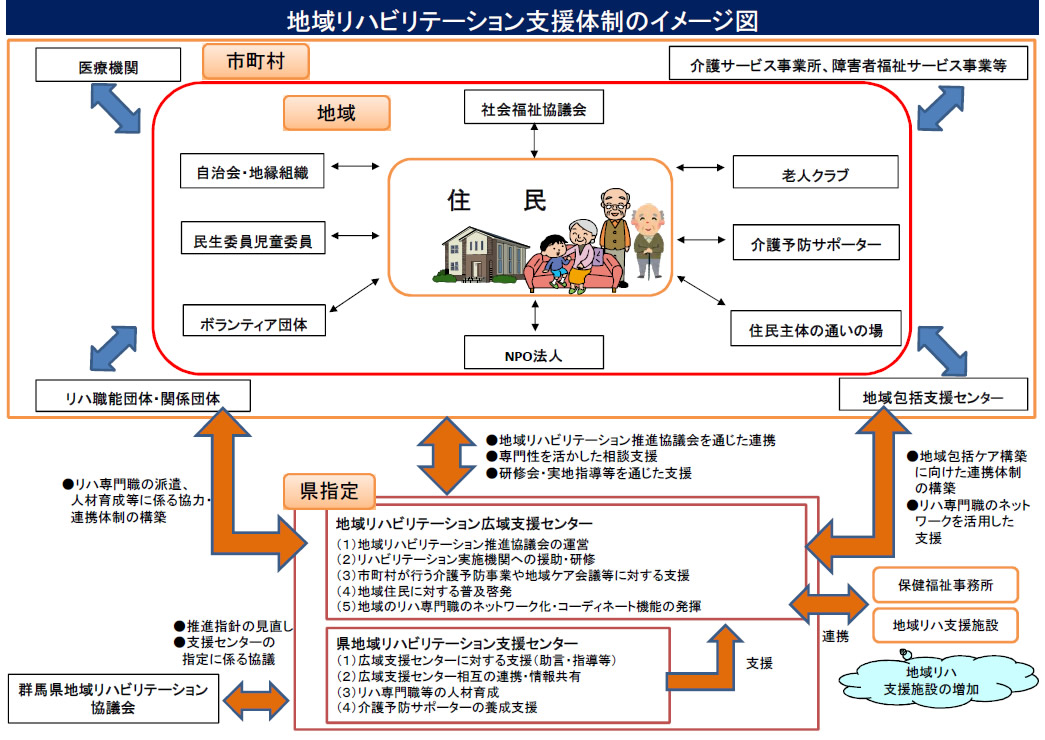

現在の日本においては、65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、国民の医療や介護の需要が、高まることが予想されています。このために、厚生労働省では、2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。このことを推進するために、平成26年に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)が、公布されて施行されました。この法律は、(1)新たな基金の創設と医療・介護の連携強化、(2)地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保、(3)地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化、などが中心であり、今後の医療介護の方向性をはっきりさせることになりました。リハビリテーションの観点からは、地域包括ケアシステムの中にリハビリテーション専門職を積極的に活用することが盛り込まれています。このことにより、とくに地域ケア会議や介護予防については、各市町村への相当数のリハビリテーション専門職の投入が予想されます。

群馬県では、地域リハビリテーション支援センターおよび地域リハビリテーション広域支援センターの活動指針である「地域リハビリテーション推進指針」を平成30年度に改定をいたしました。この中には、地域リハビリテーション広域支援センターは、リハビリテーション専門職の市町村への投入の窓口となるべく位置づけられています。群馬県地域リハビリテーション支援センターは、このバックアップ機能を従来の活動に加えて、積極的に地域包括ケアシステムの構築に努めて行きたいと考えております。

(群馬県地域リハビリテーション支援センター 山路雄彦)

地域リハビリテーションとは?

障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健 ・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてを言う。

(日本リハビリテーション病院・施設協会2016年)

基本理念

全ての人が、住み慣れた地域で、その人らしくいきいきと生活できるよう、生活が豊かになることを目指すリハビリテーションの視点から、地域住民と保健・医療・福祉・介護等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供できる体制を整備します。

基本方針

上記の基本理念の実現に向けて、次の5つの項目を地域リハビリテーションの推進にあたっての基本方針とします。

(1)地域リハビリテーション実施機関に対する支援機能の強化

- ア県支援センター、広域支援センター、リハビリテーション職能団体等は、それぞれの機関・団体に求められる役割を果たすことにより、リハビリテーション実施機関に対する支援を図ります。

- イ県支援センター及び広域支援センターは、協力して地域リハビリテーション活動を推進する地域リハ支援施設を増やし、地域リハビリテーション実施機関に対する支援機能を強化します。

(2)多職種による更なる連携の推進

- ア県は、リハビリテーションに携わる保健・医療・福祉・介護等の多職種による連携を推進するため、関係機関・団体に対し、地域リハビリテーションの重要性を周知し、積極的な関与を促すとともに、「群馬県地域リハビリテーション協議会」、各地域で行う「地域リハビリテーション推進協議会」等を通じて、分野の垣根を越えた関係機関のつながりを支援します。

- イ県は、医療機関・介護サービス事業所等に対して、地域リハビリテーションについての協力を求め、所属するリハ専門職が、地域リハビリテーションに従事しやすい環境を整備します。

(3)住民参加の促進立

- ア市町村は、健康寿命延伸に向けて、地域住民が気軽に健康増進や介護予防の取組に参加できるよう、身近な地域において、住民主体でなされるよう推進します。

- イ市町村は、広域支援センターや地域リハ支援施設等と連携し、健康増進や介護予防の取組が自律的に拡大していくよう、取組を支える介護予防サポーター等のボランティアの養成や活動支援を推進します。

(4)市町村と広域支援センター等との連携強化

- ア広域支援センターは、リハビリテーションの専門職の視点から、市町村が実施する介護予防事業や地域ケア会議への支援の窓口となるよう、地域リハ支援施設と協力し、市町村との連携体制をより一層強化します。

- イ広域支援センターは、地域におけるリハ専門職とのネットワークを構築し、市町村等からの要請に応えられるよう体制の充実を図ります。

- ウ市町村は、リハ従事者と連携し、高齢による衰弱(フレイル)、関節疾患(ロコモティブシンドローム)等の予防に向けて、効果的な介護予防や栄養管理、歯科口腔機能の維持向上等に必要な知識や技術の普及を推進します。

(5)地域リハビリテーションに携わる人材の育成

- ア県は、地域リハビリテーションの持続的な拡大のため、県支援センターやリハビリテーション職能団体等と連携し、担い手となるリハ専門職の人材育成を支援します。

- イ県支援センター、広域支援センター及びリハビリテーション職能団体は、職種を超えて、リハ従事者の人材育成を推進します。

群馬県地域リハビリテーション支援センター事業のご紹介

群馬県地域リハビリテーション支援センターは,地域リハビリテーションの趣旨に則り,県の地域リハビリテーション推進の基本方針にそって,障害のある人々や高齢者およびその家族の方々の生活を,群馬県と県下の地域リハビリテーション広域支援センターと連携を取りながら支援します。この目的のために,以下の事業を行います。

・地域リハビリテーション広域支援センターに対する支援

研修会講師紹介、助言、指導、教材開発などの人的・技術的支援を行います。

・地域連携(地域リハビリテーションネットワーク)の構築

広域支援センター間の連絡協議会の設置・運営や関係機関相互の連絡調整を行います。

・研修会によるリハ専門職や関連職の地域リハ啓発活動

リハビリテーション従事者ならびに地域住民の方々を対象に,研修会を行います。

・介護予防サポーターの養成支援

広域支援センター等と連携し、介護予防サポーターの養成を支援します。

・地域におけるリハ専門職ネットワーク構築支援

地域リハ支援施設の普及・増加に向けた取組を推進します。

・地域リハに関する情報提供

ホームページや,ニュースレターなどでリハビリテーション資源などの情報を公開します。また相談窓口を設置し,地域リハビリテーションに関する相談に応じます。

群馬県支援センターの紹介ならびに組織図

センター長

| 担当 | 所属 | |

|---|---|---|

| 山路雄彦 | 群馬大学大学院保健学研究科 |

事務局長

| 担当 | 所属 | |

|---|---|---|

| 山上徹也 | 群馬大学大学院保健学研究科 |

◎責任者 〇副責任者

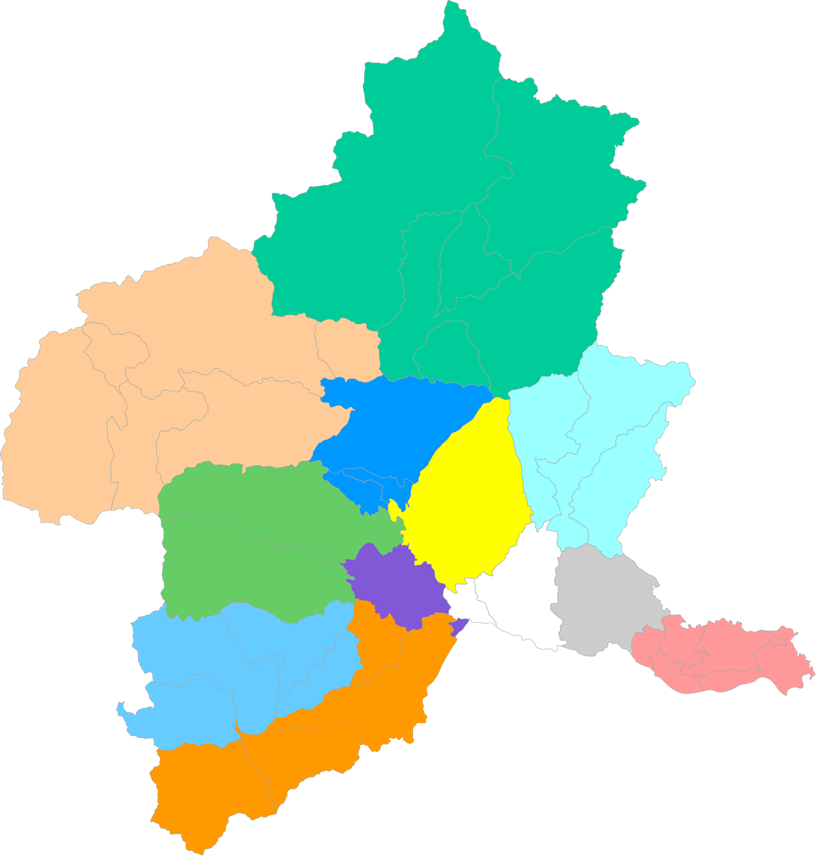

広域支援センターのご紹介

各支援センターのホームページもご活用ください。

広域支援センター事業のご紹介

- (1)地域リハビリテーション推進協議会を保健福祉事務所と共同で開催します。

- (2)リハビリテーション実施機関・従事者に対して、必要な援助・研修を行います。

- (3)市町村が行う地域支援事業等に対して、必要な支援を行います。(介護予防サポーターの養成・活動支援、介護予防事業、地域ケア会議等)

- (4)地域住民に対して地域リハビリテーションに関する情報を発信します。

- (5)地域リハ支援施設の普及・増加に向けた取組を推進し、両者で連携して地域リハビリテーションを推進します。

- (6)地域におけるリハ専門職とのネットワークを構築し、コーディネート機能※6を発揮します。

- (7)より具体的な事業の企画・立案とともに、関係者間でのネットワークを構築するため、広域支援センターを中心に、保健福祉事務所、市町村、地域包括支援センター、地域リハ支援施設等の実務者で構成する会議を運営します。

地域におけるリハビリテーションに関する資源を把握し、ネットワークを構築します。

また、市町村やリハビリテーション実施機関から、リハビリテーションに関する支援要請を受けた場合、自センターのほか、地域リハ支援施設、関係団体等と連携し、要請に対応することをいいます。